「広がれボランティアの輪」連絡会議 国際PT連続勉強会

いまさら聞けない!地域de多文化共生~外国ルーツの子どもたちの視点から~

2024年10月22日(火)15時00分~16時30分(オンライン開催/参加費無料)

◆企画のポイント

【Point1】「いまさら聞けない」多文化共生を学ぶ一歩になります!

【Point2】「オンライン 」でどこでも気軽に参加できます

【Point3】参加費は無料です

◆参加申込はこちら

申込受付は終了しました

Googleフォームを使用した申込フォームです。

◆勉強会プログラム

【テーマ】

いまさら聞けない!地域de多文化共生~外国ルーツの子どもたちの視点から~

【講師】

Minami こども教室 実行委員長 原めぐみさん

【日 時】2024年10月22日(金)15時00分~16時30分

【参加方法】オンライン(Zoom)

【参加対象】ボランティア・市民活動推進者、社会福祉協議会関係者、関心のある方ならばどなたでも

【参 加 費】無 料

【プログラム内容】

大阪市中央区で外国にルーツをもつ子どもたちの学習支援に取り組む「Minamiこども教室」の取り組みや実行委員長の活動への想い等を共有し、日本に暮らす私たちが多文化共生に向けて何をどのように取り組んでいけるのかを考えました。

【プログラム概要】

15:00~ お話 :原めぐみさん(Minami こども教室)

15:30~ ディスカッション

対談相手:山根一毅さん(「広がれボランティアの輪」連絡会議国際PTメンバー・大阪YMCA)

15:45~ 参加者からの質疑応答

16:30 終了

◆原さんのお話

1.日本社会の課題としての移民政策の欠如

- 外国人の出入国を管理する入管政策はあるが、外国人を生活者として捉える社会統合政策がない。

- 外国人を労働力としてしか見ていない。労働者としても労働基準法を守らないといった問題があり、日本人労働者と対等に見るという視点が置き去りにされている。

- 外国人の労働問題としては、

①人材への投資がない(語学研修の不足)

Minamiこども教室に通う子どもの親にアンケートを取ったところ、20~30年日本で生活していても日本語を勉強したことがないという人が60%以上。勉強したという人も独学の場合が多い。

②在留資格による処遇の違い

ビザがない不法労働者に対しては労働基準法を守る必要がないと考えている雇用主もいる。移民政策がないのに在留資格が非常に複雑で、入管の裁量に任されている部分が多い。

③雇用形態が日本人労働者と同じ権利の状態にない

直接雇用の正社員が少ない。日本の受け入れがひどいという噂が広がっているので、学歴や専門スキルがある人はわざわざ日本に来ない。

- 教育における課題としては、

①言語の壁 日本語教室や日本語を指導する教員が不足している

②制度の壁 どの在留資格かによって、入試や奨学金受給に大きな差がある(奨学金に関しては、今年度から少し緩和された=日本学生支援機構を通じて大学生に貸与されている奨学金奨学金や授業料減税の対象に「家族滞在」の在留資格を持つ学生の一部を追加)。

③社会的課題 子どもたちは社会の鏡(偏見や差別によるいじめや生きづらさ)

④経済的課題 親の経済的貧困が連鎖 Minamiこども教室の子どもたちはほとんどがアルバイトをして生活費に入れている

⑤法的問題 在留資格がない状態になっている子どももいる

- 根底にあるのが、戦前からの「学校教育=国民教育」という考え方

2.Minamiこども教室について

- 2012年4月に大阪市中央区で外国籍女性が自分の子どもと無理心中を図り、結果子どもが命を落とす事件があった。別の場所に住んでいたが、夫からDVを受けて大阪に引っ越してきた。子どもが小学校に入るタイミングで、シングルマザーとして子どもを育てていかないといけないというプレッシャーやストレスによって、このような事件が起こったのではないかと考えた。

- このような事件を二度と起こさないためにと、中央区の大阪市立南小学校が中心となり「外国人母子支援ネットワーク事業」が発足。この事業を基盤として2013年9月に「Minamiこども教室」がスタート。

- 活動範囲は南小学校を中心に3校の小学校と1校の中学校。

- 中央区は新たな外国人集住地区で人口の8%が外国人。外国ルーツの日本国籍の人も含めると10%近くになる。

- 一軒家はほぼなく、マンション・アパートがほとんどで、住民の流動性が高い。

- 外国人女性の割合が高い(男:女=1:1.3)。特に30代~50代が多い。子育て世代のシングルマザーが多い。

- Minamiこども教室の活動目的としては

①外国にルーツのある地域の子どもたちの補充学習と、子どもたちの支えあう関係づくりに資する活動を行う

②外国人家庭の自立のために必要な情報提供や社会資源の活用機会拡大に努める

③地域の多文化共生を促進させ、誰もが差別されず、のびやかに暮らしていける社会づくりの一助

- 教室としては、ガリガリ勉強するというよりは、「居場所づくり型」。

- 登録ベースで2024年3月に186人が所属。ルーツとしてはフィリピン65.6%、中国19.4%、ブラジル4.3%で、フィリピンが圧倒的に多い。成育歴・移動歴・言語・文化も多様。

- 力を入れていることは、

①子どもとボランティアの一対一の学習支援

Minamiこども教室の卒業生に聞いても、「ボランティアと話すのが楽しかった」「あのボランティアさんがいるからまた行こうと思った」という感想が多い。半年に1回はボランティアに対する研修も行っている。「できた」「わかるようになった」という自信や自己肯定感が重要。

②学校の日本語教室と連携して日本語指導

学校の日本語教室の宿題も持ってきてもらっている

③ゲームやリクリエーションの場

スマホゲームに夢中になってしまう子も多いが、家も狭くて友だち同士で一緒にゲームする場所がないという現状もある。子どもたちで話し合って、「18時からは勉強なのでそれまではゲームをしてもいい。その後はスマホを預ける」ということを決めた。

④受験対策

奨学金の仕組みを教えたり、入学者説明会に一緒に行ったりしている

⑤課外活動(キャンプなど)

- 最初から設計したものではなく、10年以上の取り組みの中でこうなってきたというもの

- 繁華街で働いている人が多いので、コロナ禍は非常に痛手だった。そこで「おとなの日本語教室」を開講したら、多くの人が来てくれた(日曜日の朝に実施)。日本語能力検定試験(JLPT)をめざすという目標を共有していることもあって、結束も強まった。

- Minamiこども教室を中央区の委託事業として2023年から実施することができるようになった。

- さらに就労支援と組み合わせて、「おしごとカフェ」も開催した。

3.ボランティアの声

- Minami子ども教室はボランティアに支えられているが、最近アクティブなボランティアの数が減ってきている一方、子どもの数はどんどん増えているので、「一対一」の関係性が危うくなっている。

- 活動を続けるモチベーションとしては、「子どもたちの力になりたい」「息抜きや自分自身の楽しみ」「研究が目的(大学の卒論のフィールドワーク)」といったものがある。

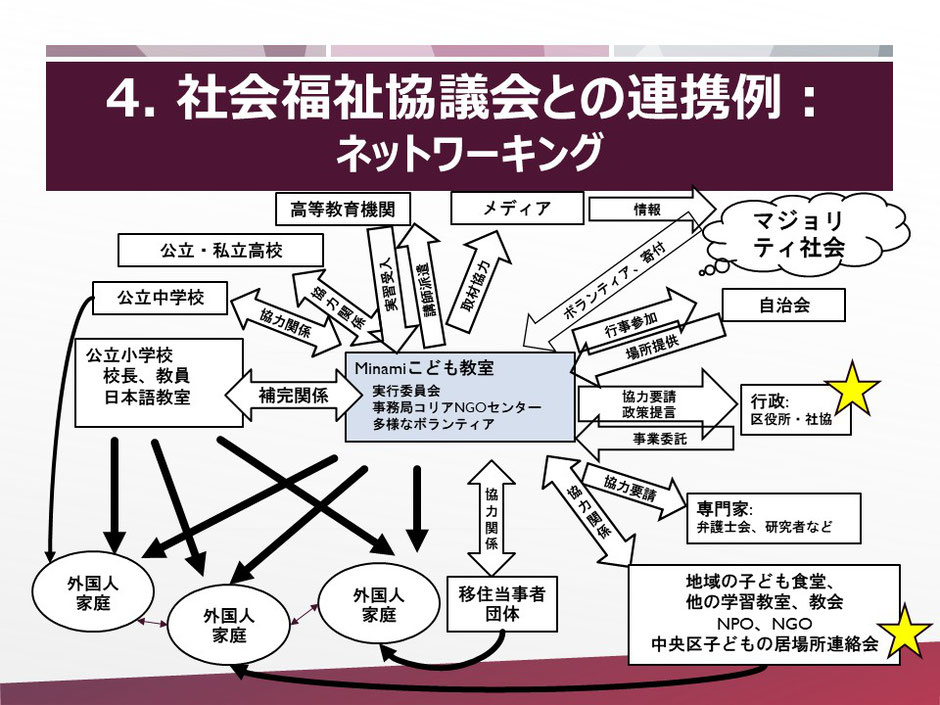

4.社会福祉協議会との連携

- 公立小学校との関係性が大きい。

- 自治会・町内会との関係も重要(場所を提供していただいている、行事に参加する)

- 行政からは委託事業として助成金・補助金を得ている。

- 社会福祉協議会との連携に関しては、コロナ禍の中で生まれた。給付金の手続きを含めた生活相談とフードパントリーを開催したところ3,000人も参加した。そこに社会福祉協議会からもお手伝いをしていただいた。

- フードパントリーは今年も継続している。コロナ禍が終息したとはいえ、経済的に大変な家庭は一定数いらっしゃるため。

- フードパントリーをきっかけに、2021年から中央区で学習教室や子ども食堂などの活動をする団体のネットワークとして、「中央区子どもの居場所連絡会」が活動開始。Minamiこども教室は幹事としてかかわっており、事務局は中央区社会福祉協議会。2か月に一回、定例会や情報交換会を実施。社会福祉協議会のネームバリューがあるので、一団体ではコンタクトできない企業や大きな団体にもつながれている。このやり方は他の地域にも広げていけるのではないかと考えている。

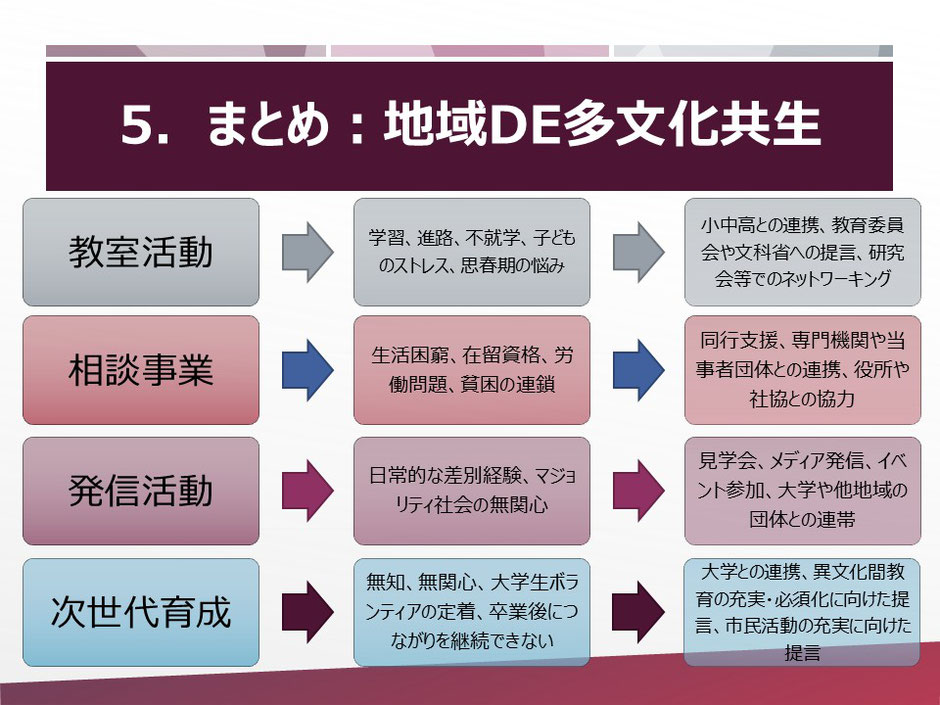

5.まとめ

- 次世代育成としては、Minamiこども教室で学んだ子どもたちの中から、大学生になって今度はボランティアとしてかかわってくれる人が出てきた。彼ら・彼女らは子どもたちの母語も分かるし、教室の子どもたちのいさかいにも適切に対応してくれる。